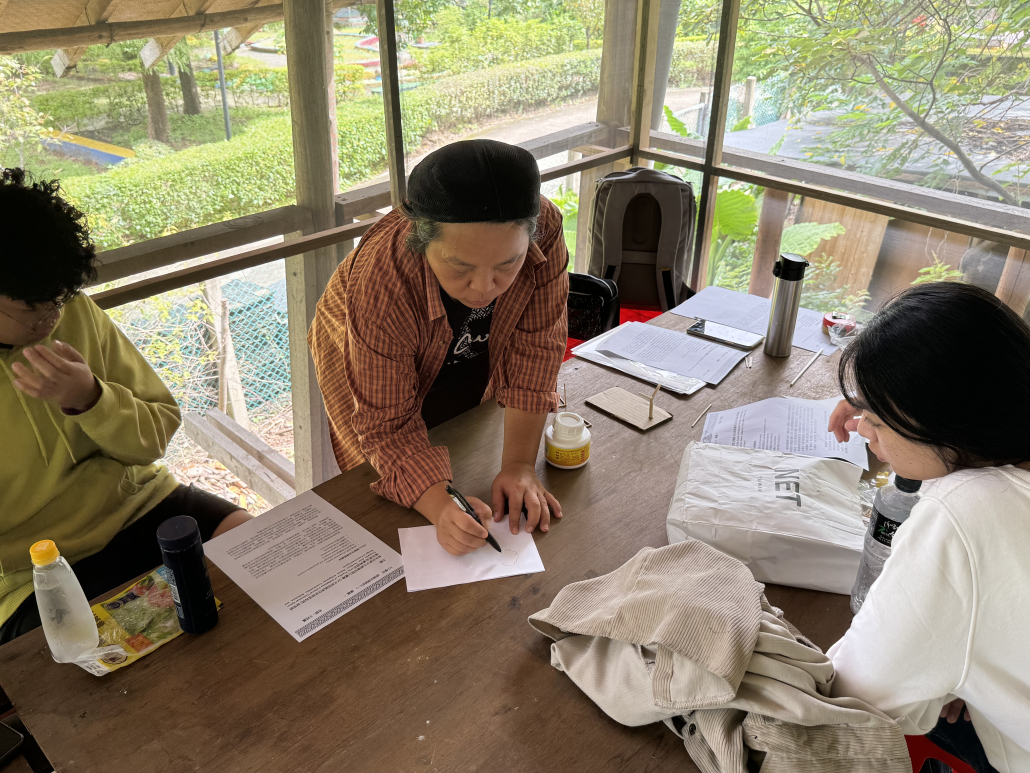

語境空間設計課程(一)執行特色實作課程

課程名稱:

南島民族生態樹屋的設計與建造

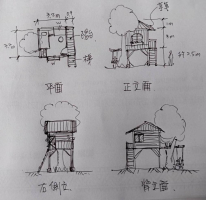

圖片說明:王桂鳳老師手繪草圖

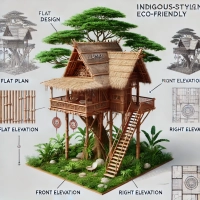

圖片說明:魯瑪夫LUMAF Design授權參考圖

課程目標:

本課程透過結合原住民族傳統建築智慧與現代生態設計理念,旨在培養學生理解、尊重並能運用台灣原住民族文化於建築設計中的能力。學生將學習如何將自然元素與文化意涵融入空間設計,並強調在建築過程中保持環境永續、節能及與生態共生的原則。課程設計包含理論與實作兩大部分,並以分組合作模式進行。

在理論部分,學生將深入了解台灣原住民建築文化的歷史背景、傳統材料選擇及建築符號的象徵意涵,並探討各部落獨特的建築風格及文化價值。課程同時引入國內外生態建築案例研究,分析樹屋建造的結構力學與材料選擇,並探討如何在現代建築設計中實踐環境永續發展的理念。

在實作部分,學生將進行現地勘察與環境分析,選擇適當的樹種作為建築基礎,評估環境影響並進行設計方案的規劃。學生需完成從設計草圖到建築模型的製作,並參與實際樹屋的搭建過程,包括基礎結構、屋頂鋪設及文化符號的裝飾應用。學生透過操作竹編、藤條編織等工藝技巧,將本土材料如竹子、藤條和茅草等,融入到建築構件的製作中。

本課程最終將打造一座具文化象徵意涵、結構穩定且與環境共生的生態樹屋,學生在過程中不僅學會基本的建築設計與施工技巧,更能提升對文化美學與環境保護的認知,發展跨文化、跨領域的綜合設計能力。通過團隊合作及實地建造,學生將獲得完整的設計與施工經驗,並在課程結束時,展現具文化意涵及實用性的建築作品。

授課教師:

本課程由王桂鳳老師負責授課,並由林文祺老師及原專班主任魯瑪夫負責施工實作的指導。三位教師共同指導學生從設計概念發展至施工完成,確保學生能夠在理論與實務中獲得全面的學習經驗。

課程特色:

- 文化與設計結合: 藉由學習台灣原住民族傳統建築文化,培養學生對文化元素的認識,並將其應用於現代空間設計中。學生可深入了解不同族群的圖騰、紋樣與符號意涵,並探討如何將這些文化元素轉化為建築裝飾與結構的設計語彙。

- 生態永續理念實踐: 課程強調環境永續設計原則,學生將學習如何在建築設計中使用可再生材料,如竹子、木材與茅草,並考量施工過程中的環境影響,以降低對自然環境的破壞。

- 實作與理論並重: 除了理論教學外,學生將參與整個樹屋建造的過程,從設計草圖、材料選擇、建模、施工到完成,皆親自參與,提升實作能力與跨領域協作精神。

- 跨領域協作與創新: 課程中將進行小組分工與跨領域協作,學生需結合自身專業背景,如設計、建築、工藝及文化研究等,發展出創新而具文化價值的設計方案,並透過實作檢驗其可行性。

原專班主任魯瑪夫特別強調本課程規劃的特色亮點:

本課程最具特色之處在於結合了文化智慧與現代技術的創新設計思維。透過生態樹屋的設計與建造,不僅能夠展現學生對環境共生及文化保護的實踐力,亦能發揮原住民文化在現代建築中的創新潛力。此外,樹屋的設計過程中,學生將有機會運用原住民族傳統建築技藝與自然材料進行結構創新,同時通過與族人、工匠的交流,深入理解文化脈絡,進一步發展符合當代社會需求的建築形式,實現傳承與創新並重的教學理念。這種「理論與實作並行、傳統與現代結合」的教學模式,正是本課程最核心的教學特色與亮點。

教學成果與效益:

- 完成一座結合文化、環境與結構力學的生態樹屋,作為課程最終成果展示。

- 學生能夠運用課程中學到的文化元素與技術,設計並建造出具有地方文化特色與永續理念的空間作品。

- 提升學生在跨文化設計、建築技術及環境保護上的綜合能力,並增進其團隊合作與解決問題的能力。

- 課程所建造之樹屋將作為未來教學及實驗用途的樣板建築,持續推廣永續與文化設計的教學理念。