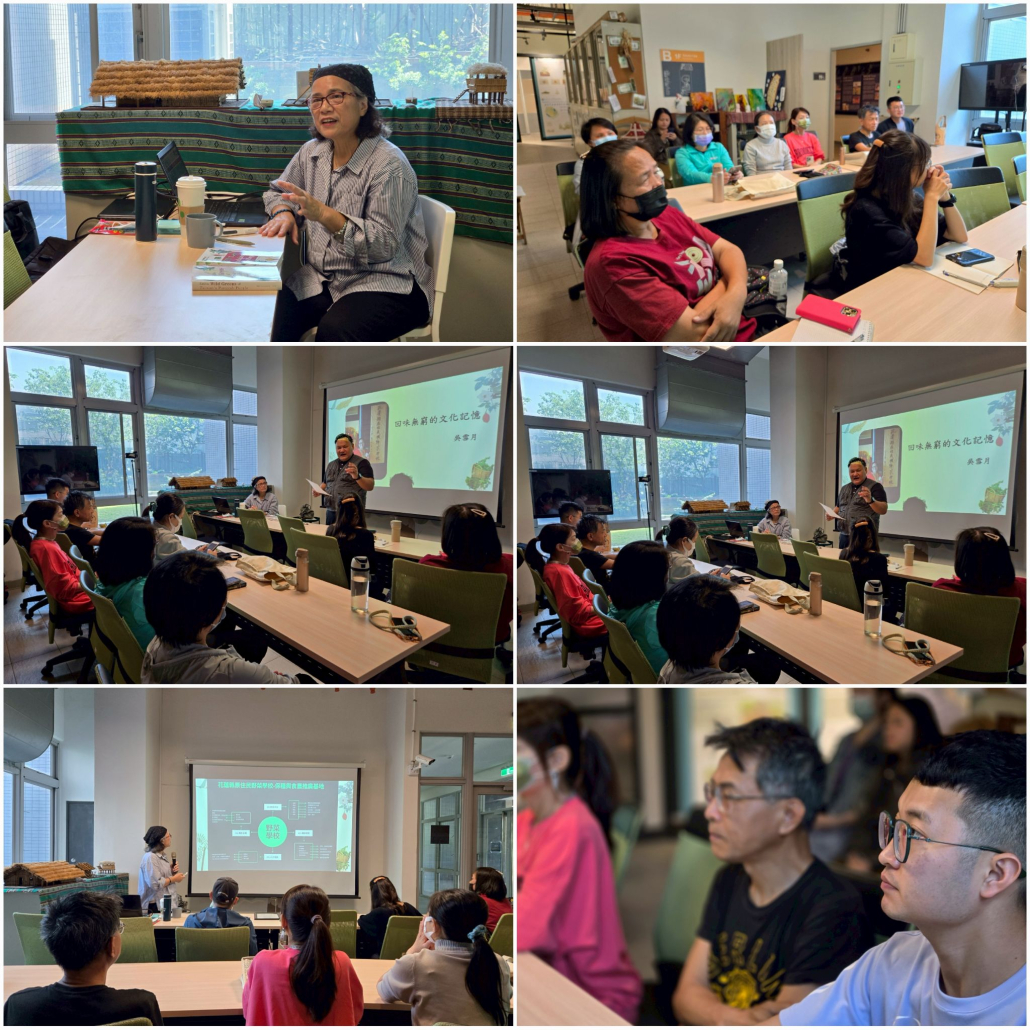

113-2 еҺҹж°‘ж–ҮеҢ–з”ўжҘӯжҡЁиЁӯиЁҲиҒ·ж¶ҜжІҷйҫҚи¬ӣеә§

еӣһе‘із„ЎзӘ®зҡ„ж–ҮеҢ–иЁҳжҶ¶пҪңеҫһж–ҮеҢ–еҲ°иҒ·ж¶ҜпјҢйҖЈзөҗеӯёз”ҹиҲҮйғЁиҗҪзҡ„иЁӯиЁҲжңӘдҫҶ

и¬ӣиҖ…пјҡеҗійӣӘжңҲ Dongi KacawпјҲйҳҝзҫҺж—Ҹж–ҮеҢ–дҝқеӯҳиҖ…пјҸйҮҺиҸңж•ҷжҜҚпјү

жҷӮй–“пјҡ114е№ҙ4жңҲ16ж—ҘпјҲжҳҹжңҹдёүпјүдёҠеҚҲ10:00вҖ“12:00

ең°й»һпјҡдёӯеҺҹеӨ§еӯёзҶұиӘ жЁ“дёҖжЁ“ еҺҹдҪҸж°‘е°ҲзҸӯиҫҰе…¬е®Ө

и¬ӣеә§з·Јиө·пҪңиҗҪеҜҰж”ҝзӯ–зӣ®жЁҷпјҢеҹ№иӮІе…·ж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎзҡ„еҺҹж°‘иЁӯиЁҲдәәжүҚ

жң¬ж¬Ўи¬ӣеә§з”ұдёӯеҺҹеӨ§еӯёиЁӯиЁҲеӯёйҷўеҺҹдҪҸж°‘е°ҲзҸӯпјҲз°ЎзЁұеҺҹе°ҲзҸӯпјүзӯ–еҠғиҫҰзҗҶпјҢе‘јжҮүж•ҷиӮІйғЁеҸҠеҺҹж°‘жңғиЁӯиЁҲиҲҮж–ҮеҢ–и·Ёй ҳеҹҹдәәжүҚеҹ№иӮІгҖҒеҺҹдҪҸж°‘ж—ҸзҹҘиӯҳз ”з©¶еҸҠж•ҷеӯёж ёеҝғзІҫзҘһпјҢж—ЁеңЁжӢ“еұ•еҺҹдҪҸж°‘ж—Ҹеӯёз”ҹзҡ„ж–ҮеҢ–иҰ–йҮҺиҲҮиҒ·ж¶ҜжғіеғҸпјҢе»әж§Ӣд»Ҙж–ҮеҢ–зӮәеҹәеә•зҡ„иЁӯиЁҲж•ҷиӮІиЎҢеӢ•ж–№жЎҲгҖӮ

и¬ӣеә§йӮҖи«Ӣй•·е№ҙж·ұиҖ•йЈҹиҫІж•ҷиӮІиҲҮж–ҮеҢ–дҝқеӯҳзҡ„йҳҝзҫҺж—ҸеҜҰиёҗиҖ…вҖ”вҖ”еҗійӣӘжңҲиҖҒеё«ж•ҷе®ҳпјҲDongi KacawпјүпјҢеё¶й ҳеӯёз”ҹеҫһйҮҺиҸңж–ҮеҢ–еҮәзҷјпјҢйҮҚж–°иӘҚиӯҳйғЁиҗҪзҹҘиӯҳгҖҒж—ҸзҫӨеҖ«зҗҶиҲҮеңҹең°й—ңдҝӮпјҢдёҰйҖІдёҖжӯҘжҖқиҖғеҰӮдҪ•е°ҮиЁӯиЁҲе°ҲжҘӯиһҚе…Ҙж°ёзәҢж–ҮеҢ–зҡ„еҜҰиёҗи·Ҝеҫ‘гҖӮ

и¬ӣеә§еҗҢжҷӮдҪңзӮәжң¬ж ЎUSRпјҲеӨ§еӯёзӨҫжңғиІ¬д»»пјүеҜҰиёҗй …зӣ®д№ӢдёҖпјҢе°ҚеӨ–й–Ӣж”ҫж Ўе…§и·Ёзі»её«з”ҹиҲҮжЎғең’еңЁең°еұ…ж°‘е…ұеҗҢеҸғиҲҮпјҢж“ҙеӨ§зӨҫжңғеҪұйҹҝеҠӣпјҢеҜҰиёҗеӨ§еӯёе…¬е…ұзҹҘиӯҳзҡ„жҺЁе»Ји§’иүІгҖӮ

рҹҢҝ йҮҺиҸңдёҚеҸӘжҳҜйЈҹжқҗпјҢжӣҙжҳҜдёҖзЁ®ж–ҮеҢ–иЁҳжҶ¶

еҗійӣӘжңҲиҖҒеё«д»ҘгҖҢеӣһе‘із„ЎзӘ®зҡ„ж–ҮеҢ–иЁҳжҶ¶гҖҚзӮәйЎҢпјҢеҲҶдә«иҮӘиә«иҮӘ1990е№ҙд»Јд»ҘдҫҶжҠ•е…ҘеҺҹж°‘йҮҺиҸңж–ҮеҢ–зҡ„з”°йҮҺзҙҖйҢ„иҲҮеҜҰдҪң經驗гҖӮеҘ№д»Ҙз”ҹе‘Ҫж•…дәӢдёІиө·йҮҺиҸңзҡ„иҫЁиӯҳгҖҒжҺЎйӣҶгҖҒзғ№иӘҝиҲҮж–ҮеҢ–иғҢжҷҜпјҢеј·иӘҝгҖҢеҺҹдҪҸж°‘ж—Ҹзҡ„еҗғпјҢжҳҜи·ҹи‘—еӯЈзҜҖиө°зҡ„пјӣжҲ‘еҖ‘еҫһдёҚйҒҺйҮҸжҺЎйӣҶпјҢд№ҹдёҚйҖЈж №жӢ”иө·гҖӮгҖҚйҖҷжЁЈзҡ„йЈІйЈҹжҷәж…§й«”зҸҫдәҶеҺҹдҪҸж°‘ж—ҸиҲҮиҮӘ然е’Ң諧е…ұз”ҹзҡ„еғ№еҖји§ҖгҖӮ

еҘ№д№ҹжҢҮеҮәпјҢеҺҹдҪҸж°‘ж—Ҹзҡ„йЈІйЈҹзі»зөұеҫҖеҫҖйҡұеҗ«и‘—зӨҫжңғеҲ¶еәҰзҡ„йҒӢдҪңйӮҸијҜпјҢдҫӢеҰӮйҳҝзҫҺж—Ҹз”·еӯҗе№ҙйҪЎйҡҺзҙҡиҲҮе©ҰеҘіеҲҶе·ҘпјҢзҡҶй«”зҸҫеңЁж—ҘеёёйЈІйЈҹиЎҢзӮәиҲҮеҸЈеӮіжӯҢи¬ пјҲеҰӮгҖҲTenasгҖүпјүд№ӢдёӯпјҢе‘ҲзҸҫж—ҸзҫӨе…§йғЁзҡ„еҖ«зҗҶй—ңдҝӮиҲҮж–ҮеҢ–秩еәҸгҖӮ

рҹҚғ дҝқзЁ®зҡ„дёҚеҸӘжҳҜжӨҚзү©пјҢиҖҢжҳҜзҹҘиӯҳиҲҮиЁҳжҶ¶

еҗіиҖҒеё«еңЁи¬ӣеә§дёӯеҲҶдә«еҘ№еҸғиҲҮжҺЁеӢ•гҖҢеҺҹдҪҸж°‘ж—ҸйҮҺиҸңеӯёж ЎгҖҚзҡ„經驗пјҢиӘҚзӮәгҖҢдҝқзЁ®дёҚеҸӘжҳҜдҝқеӯҳзЁ®еӯҗпјҢиҖҢжҳҜдҝқеӯҳзҘ–е…Ҳзҡ„жҷәж…§гҖӮгҖҚйҖҷдәӣзҹҘиӯҳзі»зөұеҢ…еҗ«дәҶе°Қеңҹең°зҡ„е°ҠйҮҚгҖҒж°ЈеҖҷи§ҖеҜҹиҲҮж—ҸзҫӨеҖ«зҗҶпјҢжӯЈжҳҜеҺҹдҪҸж°‘ж—Ҹж°ёзәҢи§Җзҡ„еҜҰиёҗж ёеҝғгҖӮ

еҘ№д№ҹд»Ӣзҙ№йҳҝзҫҺж—Ҹзҡ„й…’йәҙж–ҮеҢ–иҲҮе„ҖејҸжӨҚзү©зҡ„дҪҝз”Ёж–№ејҸпјҢдҫӢеҰӮдҪҝз”ЁжҜӣжҹҝгҖҒйҮҺиҠ№иҸңзӯүйҮҺиҸңйҮҖйҖ еӮізөұзіҜзұій…’пјҢдҪңзӮәиҲҮзҘ–е…ҲжәқйҖҡзҡ„еӘ’д»ӢпјҢйЎҜзӨәеҮәйЈІйЈҹж–ҮеҢ–иҲҮдҝЎд»°зі»зөұзҡ„з·ҠеҜҶй—ңдҝӮгҖӮ

рҹҢҚ и·ЁеҹҹдәӨжөҒдёӢзҡ„ж–ҮеҢ–й«”й©—иҲҮе…ұйіҙ

жӯӨж¬Ўи¬ӣеә§еҗёеј•дҫҶиҮӘдёӯеҺҹеӨ§еӯёдёҚеҗҢеӯёйҷўзҡ„её«з”ҹгҖҒеңӢйҡӣеӯёз”ҹеҸҠжЎғең’當ең°еұ…ж°‘зҶұжғ…еҸғиҲҮпјҢзҸҫе ҙдә’еӢ•зҶұзғҲгҖӮеӨ§е®¶йҖҸйҒҺйҮҺиҸңзҡ„иӘҚиӯҳиҲҮи¬ӣиҖ…еҲҶдә«зҡ„ж•…дәӢпјҢеҜҰең°й«”й©—йҳҝзҫҺж—Ҹж–ҮеҢ–дёӯйЈІйЈҹиҲҮеңҹең°й–“зҡ„ж·ұеҺҡйҖЈзөҗпјҢдёҰе°Қж–ҮеҢ–гҖҒиЁӯиЁҲиҲҮз”ҹжҙ»й–“зҡ„й—ңдҝӮз”ўз”ҹж·ұеұӨе…ұйіҙгҖӮ

рҹ”— иЁӯиЁҲиө°йҖІеңҹең°пјҢж–ҮеҢ–йҖЈзөҗз”ўжҘӯ

еҺҹе°ҲзҸӯдё»д»»йӯҜз‘ӘеӨ«еҚҡеЈ«жҢҮеҮәпјҡгҖҢеҺҹж°‘иЁӯиЁҲж•ҷиӮІзҡ„ж ёеҝғдёҚеғ…жҳҜжҠҖиЎ“иЁ“з·ҙпјҢжӣҙжҳҜж–ҮеҢ–зҗҶи§ЈиҲҮең°ж–№еҜҰиёҗзҡ„йҖЈзөҗгҖӮйҖҸйҒҺиҲҮеғҸеҗійӣӘжңҲиҖҒеё«йҖҷжЁЈзҡ„ж–ҮеҢ–е·ҘдҪңиҖ…еҗҲдҪңпјҢжҲ‘еҖ‘еёҢжңӣеӯёз”ҹиғҪеӨ еҫһйғЁиҗҪеҮәзҷјпјҢеӣһжҮүиЁӯиЁҲиҲҮж–ҮеҢ–зҡ„зңҹеҜҰйңҖжұӮгҖӮгҖҚ

йӯҜз‘ӘеӨ«дё»д»»д№ҹеӣһйЎ§йҒҺеҺ»зҡ„ж•ҷеӯёеҜҰиёҗиӘІзЁӢдёӯиҲҮеҗіиҖҒеё«зҡ„еҗҲдҪңпјҢдёҰеұ•жңӣжңӘдҫҶе°Үж·ұеҢ–еҪјжӯӨйҖЈзөҗпјҢи®“еӯёз”ҹйҖҸйҒҺз©әй–“иЁӯиЁҲгҖҒж–ҮеҢ–е•Ҷе“ҒиҲҮйЈІйЈҹж•ҳдәӢзӯүж–№ејҸпјҢжҺЁеӢ•еҺҹдҪҸж°‘ж—ҸзҹҘиӯҳй«”зі»иҲҮеүөж–°еҜҰиёҗзҡ„и·ЁеҹҹиһҚеҗҲгҖӮ

и¬ӣеә§зҸҫе ҙпјҢеҺҹдҪҸж°‘ж•ҷиӮІиҲҮиЁӯиЁҲз”ўжҘӯз ”з©¶дёӯеҝғеүҜдё»д»»е°ӨеӨ©йіҙеҚҡеЈ«дәҰеҮәеёӯиҮҙж„ҸпјҢеј·иӘҝжң¬ж¬Ўи¬ӣеә§дёҚеҸӘжҳҜе–®ж¬Ўжҙ»еӢ•пјҢиҖҢжҳҜгҖҢе…ұеӯёгҖҒе…ұеүөгҖҒе…ұеҘҪгҖҚзҡ„иө·й»һгҖӮеҺҹж•ҷиЁӯдёӯеҝғе°ҮжҢҒзәҢдёІиҒҜйғЁиҗҪгҖҒеӯёз•ҢиҲҮжҘӯз•ҢпјҢдҪңзӮәж–ҮеҢ–еӮіжүҝиҲҮзҹҘиӯҳе…ұеүөзҡ„йҮҚиҰҒж©ӢжўҒгҖӮ

жң¬ж¬Ўи¬ӣеә§ең“ж»ҝиҲүиЎҢпјҢзү№еҲҘж„ҹи¬қеҗійӣӘжңҲиҖҒеё«ж…·ж…ЁеҲҶдә«ж·ұеҺҡзҡ„ж–ҮеҢ–зҹҘиӯҳиҲҮз”ҹе‘Ҫжҷәж…§пјҢзӮәиҲҮжңғиҖ…её¶дҫҶиұҗеҜҢзҡ„ж–ҮеҢ–е•ҹзҷјиҲҮйқҲжҖ§е…ұйіҙгҖӮжңӘдҫҶпјҢеҺҹдҪҸж°‘е°ҲзҸӯе°ҮжҢҒзәҢжҺЁеӢ•д»ҘиЁӯиЁҲзӮәиӘһиЁҖгҖҒж–ҮеҢ–зӮәж №еҹәгҖҒз”ўжҘӯзӮәж©ӢжўҒзҡ„и·Ёй ҳеҹҹж•ҷеӯёжЁЎејҸпјҢж”ңжүӢжӣҙеӨҡйғЁиҗҪеҜҰиёҗиҖ…иҲҮж•ҷиӮІиіҮжәҗпјҢеҹ№иӮІе…·жңүж–ҮеҢ–зҙ йӨҠгҖҒзӨҫжңғй—ңжҮ·иҲҮж°ёзәҢиЎҢеӢ•еҠӣзҡ„ж–°дё–д»ЈеҺҹж°‘иЁӯиЁҲдәәжүҚгҖӮ

жӯӨеӨ–еҺҹе°ҲзҸӯдё»д»»йӯҜз‘ӘеӨ«еҚҡеЈ«иЎЁзӨәпјҢдёӯеҺҹеӨ§еӯёеҺҹдҪҸж°‘е°ҲзҸӯйҒҺеҺ»дәҰжүҝжҺҘжЎғең’еёӮж”ҝеәңеҺҹж°‘еұҖ委託д№ӢеӨҡй …з”ўеӯёеҗҲдҪңиЁҲз•«пјҢеҢ…жӢ¬з’°еўғж•ҷиӮІжҺЁе»ЈгҖҒйЈҹиҫІж•ҷиӮІй«”й©—иӘІзЁӢиҲҮж–ҮеҢ–иіҮжәҗиҪүиӯҜзӯүпјҢзҡҶж·ұзҚІең°ж–№зӨҫзҫӨиҲҮеӯёз•ҢеҘҪи©•пјҢдёҰжӣҫзҚІй ’гҖҢзёҫе„ӘиЁҲз•«зҚҺгҖҚзӯүе…¬йғЁй–ҖиӮҜе®ҡгҖӮйҖҷдәӣжҲҗжһңдёҚеғ…й«”зҸҫдәҶеӨ§еӯёиҗҪеҜҰзӨҫжңғиІ¬д»»пјҲUSRпјүзҡ„еҜҰиёҗеҠӣпјҢд№ҹеұ•зҸҫеҮәжң¬е°ҲзҸӯеңЁеҺҹдҪҸж°‘ж—ҸзҹҘиӯҳж•ҷиӮІгҖҒж–ҮеҢ–еүөж–°иҲҮз”ўжҘӯжҮүз”ЁдёҠзҡ„ж•ҙеҗҲиғҪеҠӣиҲҮзӨҫжңғеҪұйҹҝеҠӣгҖӮ

йҖҸйҒҺж–ҮеҢ–иЎҢеӢ•иҲҮиЁӯиЁҲеҜҰдҪңзҡ„зөҗеҗҲпјҢеҺҹе°ҲзҸӯжҢҒзәҢжңқеҗ‘иҒҜеҗҲеңӢж°ёзәҢзҷјеұ•зӣ®жЁҷпјҲSDGsпјүйӮҒйҖІпјҢзү№еҲҘиҒҡз„Ұ第4й …гҖҢе„ӘиіӘж•ҷиӮІгҖҚгҖҒ第5й …гҖҢжҖ§еҲҘе№ізӯүгҖҚгҖҒ第11й …гҖҢж°ёзәҢеҹҺй„үгҖҚгҖҒ第12й …гҖҢиІ¬д»»ж¶ҲиІ»иҲҮз”ҹз”ўгҖҚгҖҒ第13й …гҖҢж°ЈеҖҷиЎҢеӢ•гҖҚеҸҠ第17й …гҖҢеӨҘдјҙй—ңдҝӮгҖҚгҖӮжң¬ж¬Ўи¬ӣеә§дёҚеғ…еӣһжҮүж°ЈеҖҷиҲҮз’°еўғж°ёзәҢзҡ„иӘІйЎҢпјҢд№ҹеҪ°йЎҜеҺҹдҪҸж°‘ж—ҸеңЁжҖ§еҲҘеҲҶе·ҘиҲҮзҹҘиӯҳеӮіжүҝдёҠзҡ„ж–ҮеҢ–жҷәж…§пјҢи®“еӮізөұеҘіжҖ§зҹҘиӯҳй«”зі»еҰӮйЈҹиҫІжҠҖиғҪгҖҒжҺЎйӣҶжҷәж…§иҲҮ家еәӯж–ҮеҢ–пјҢжҲҗзӮәжҺЁеӢ•еҺҹж°‘ж°ёзәҢзҷјеұ•зҡ„йҮҚиҰҒеҠӣйҮҸгҖӮ

еҺҹе°ҲзҸӯе°ҮжҢҒзәҢж·ұеҢ–гҖҢд»ҘеҺҹж°‘зӮәжң¬гҖҚзҡ„ж•ҷиӮІжЁЎејҸпјҢеҫһйғЁиҗҪеҮәзҷјгҖҒиҗҪеҜҰеңЁең°пјҢдёҰйҖҸйҒҺдё–д»ЈйҖЈзөҗиҲҮи·ЁеҹҹеҗҲдҪңпјҢжҺЁеӢ•дёҖжўқеұ¬ж–јеҺҹдҪҸж°‘ж—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–е…ұеӯёиҲҮж°ёзәҢжңӘдҫҶд№Ӣи·ҜгҖӮ