中原設計學院原專班從課堂走入部落:以「部落研習之空間設計課程」為例

一、計畫緣起與核心理念

教育部教學實踐研究計畫主持人魯瑪夫博士表示,本計畫以「從課堂走入部落」為主軸,結合生態、文化與設計專業,透過模型製作到實體建造的完整教學過程,帶領學生深入原住民部落,與耆老交流,實地理解傳統知識與現代設計的交會與差異。

由於多數原專班學生自小在都市成長,對自身文化缺乏記憶或實際體驗,本課程強調「傳統與創新之間的結合」,引導學生重新認識文化根源,並透過設計與實作達到「知識傳承、文化保存與設計創新」的目標。這也回應大學社會責任(USR)的核心精神,讓教育走出校園,回應地方需求。

二、教學困境與改進方向

過去的部落研習課程大多以課堂講授及圖片、影片為主,偏向被動式學習,學生的設計創意難以在真實場域中發揮,學習成效有限。本計畫正是針對此困境提出改善策略:

- 課程調整:重新編排課程單元,將知識講授與場域實作結合,去蕪存菁。

- 教材教法:引入跨域師資(設計、施工、文化研究),並與部落耆老、教會及在地單位協作教學。

- 創新學習模式:課堂知識與場域服務並行,從設計構想、業主(部落)溝通,到實際施工,培養學生完整專業能力。

- 服務學習:學生在部落中與服務對象互動,學習傳統文化規範,並提升責任感與自主學習動機。

三、課程設計與執行方式

本計畫將課堂學習延伸至部落真實場域,實施 「設計—溝通—實作—反思」 四階段學習模式:

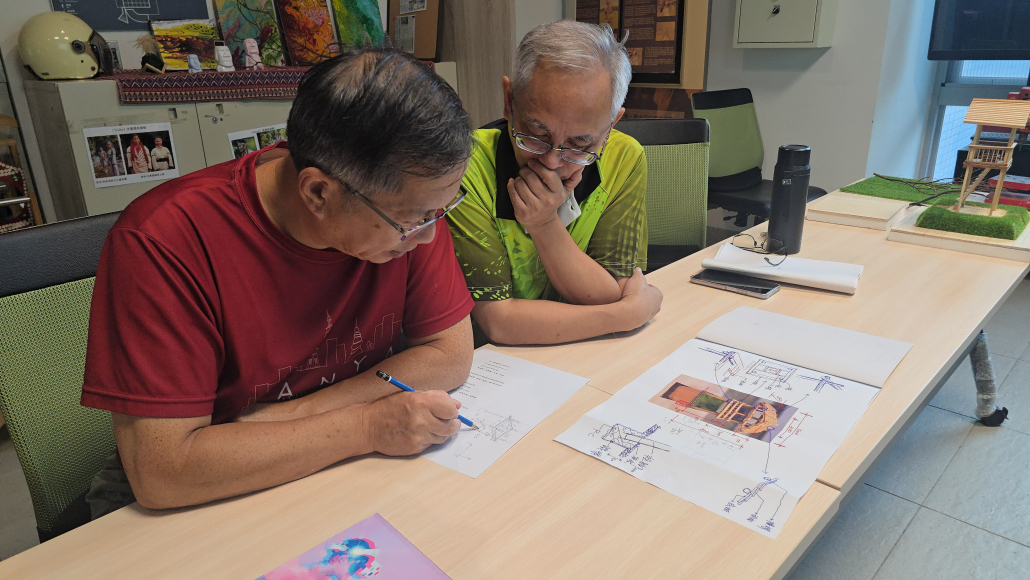

- 設計階段:學生在課堂吸收傳統文化知識與現代設計理論,進行初步設計。

- 溝通階段:學生與部落耆老及教會代表討論,理解文化規範與場域需求,學習新舊觀點取捨與協商。

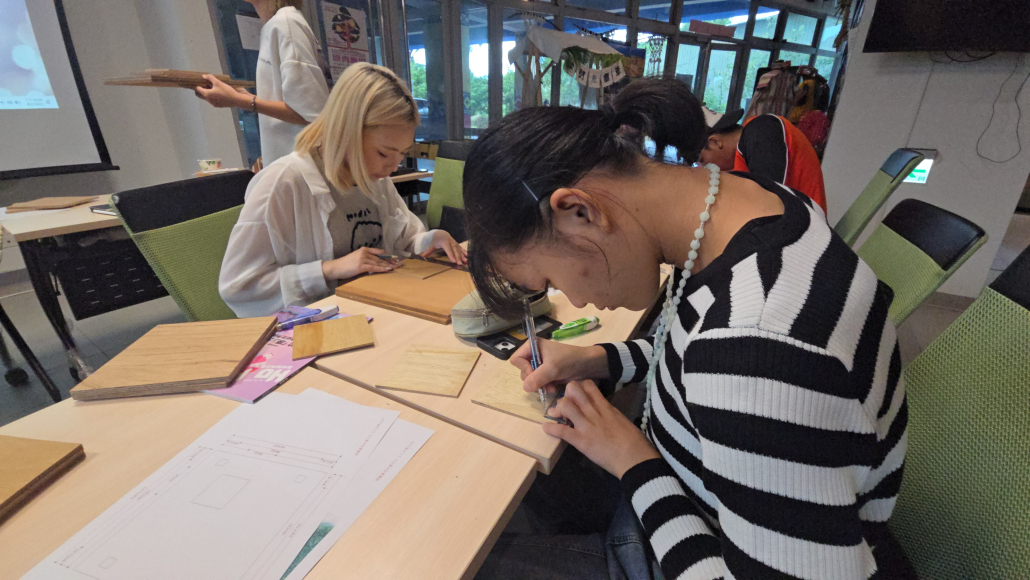

- 實作階段:從模型製作到實體建造,學生親身參與施工,掌握材料估價、施工細節與工藝規範。

- 反思階段:學生撰寫心得報告,檢討學習歷程中專業不足之處,並提出改進方案。

此模式不僅提升專業技能,更培養溝通能力與社會責任意識,促進學生跨域整合與文化理解。

四、USR精神與教育意涵

大學社會責任的核心在於「取之於民,用之於民」。透過本計畫,學生的受教權不僅是個人學習,更轉化為社會責任的承擔:

- 文化責任:保存與傳承部落傳統建築智慧。

- 社會責任:透過設計與施工改善偏鄉環境,回饋部落需求。

- 教育責任:讓學生在服務經驗中認識專業不足,激發自主學習動機。

魯瑪夫表示這樣的教學模式,促使高等教育不再只是理論堆疊,而是推動學生將所學落實於地方,深化大學與部落的良性互動,達成「共學、共創、共好」的目標。