114-1 語境空間設計

翻轉教學 × PBL 專題實作:五角型立體圓球製作

課程型態:

一、課程概要

本課程由林文祺老師與尤天鳴老師聯合指導,以「五角型立體圓球」為主題,透過 PBL(Problem-Based Learning)問題導向學習 與 翻轉教學實作 的方式,引導學生從幾何結構設計、木料選擇、角度切削到組裝完成,全面培養學生的動手實作能力、設計思維與永續設計觀念。課程強調「動手做中學」與「以環境永續為核心的創意實踐」,並以回收木料再利用為材料出發點,呼應SDG 12「責任消費與生產」與SDG 11「永續城市與社區」。

二、課程目標

- 培養精準工藝能力:透過幾何造型與角度切削訓練學生的測量與裁切精度。

- 推廣材料永續概念:使用回收的檜木與香樟木,提升環保意識與設計思維。

- 強化PBL解決問題能力:以問題導向的任務分組方式,引導學生合作思考製作流程與結構穩定策略。

- 培養審美與造形能力:結合原木紋理與立體造形,展現自然與人文融合的美感。

三、課程內容與步驟

原住民設計專班主任魯瑪夫博士表示:「這門課程最重要的不只是作品完成,而是學生在過程中展現的實作能力、創造力與解決問題的態度。每一位學生在砂磨、切割、榫接、組裝的過程中,都學會了面對誤差、修正錯誤、尋找方法。這正是設計教育的核心精神用雙手思考,用行動學習。」

魯瑪夫主任進一步指出,五角型立體圓球雖然看似簡單,實際卻涉及多重角度的空間思維與高精度裁切,學生必須具備良好的觀察力與耐心,才能完成穩固且美觀的成品。這項作品也象徵「部落文化中的圓融與共生精神」,展現出原專班在「文化 × 設計 × 永續」的整合教育理念。

四、結構基本原理:

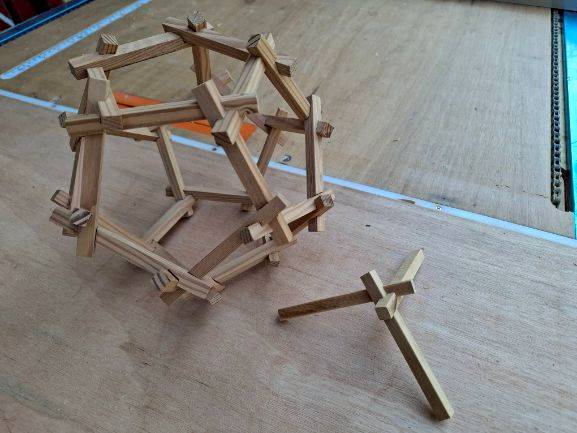

此作品基於幾何結構中的「雙五角十二面體結構(Truncated Icosahedron)」即五邊形與六邊形相接的立體造型(如足球構造)。但這個作品用的是木條互相穿插拼裝的方式,類似「咬合拼接」法。

(1) 幾何與結構理解

學生首先學習五角型立體圓球的數學與幾何原理,理解各木條間的角度關係與空間結構,透過模型繪製與立體思考訓練空間感。

(2) 材料篩選與永續應用

本課程採用台灣檜木與香樟木作規畫為主要材料,來源多為二手回收木料,學生需辨識木材質地、紋理與含水率,並淘汰曲翹或瑕疵料,以確保最終成品品質。此階段同時教育學生如何在設計實務中落實「資源再生」概念。

(3) 木料裁切與角度加工

原木素材經砂紙研磨至平整光滑後,進行長度裁切,第二階段採三面角度切削,透過角度量測與治具輔助,達到精準的邊角與接合條件,訓練學生對「精度誤差控制」的認識。

(4) 組合與榫接技術

學生依結構圖進行多邊組合,逐步形成球狀立體結構。在榫接過程中,學生需思考每個接點的受力與平衡,最後以細部修飾與毛邊處理提升質感,並以三秒膠輔助固定,確保整體穩定度。

(5) 成品展示與反思

完成作品後,學生須進行作品展示與製作心得分享,反思在造形與結構之間的平衡、設計過程的挑戰,以及如何在設計思維中實踐環境永續。

五、課程特色

- 結合設計教育與木工實作:跨域融合理論與工藝,讓學生從抽象幾何轉化為具體作品。

- 翻轉教學與分組合作:學生以團隊方式進行討論、分工與製作,教師轉為引導者角色。

- 回收材料再利用:引導學生以創意方式賦予廢棄木材新生命,體現永續價值。

- 強化設計思維:從設計構想、工藝技術到成果呈現,完整落實「做中學」精神。

六、課程成果與延伸

原專班主任魯瑪夫博士表示學生完成的五角型立體圓球作品,不僅展現高水準的手作能力,也象徵「族群文化與自然環境的和諧圓融」,未來課程將延伸應用至原木裝置藝術與部落公共藝術創作,作為社區美學與可持續設計實踐的基礎。學生完成的五角型立體圓球不僅展現高度的工藝精準度,也象徵「文化的圓滿與共生」。作品將成為未來延伸課程(如「原木構築設計」、「公共藝術製作」)的基礎,展現原專班在「設計、文化、永續」三者之間的教育實踐與精神傳承。

1013_251013_88-80x80.jpg)